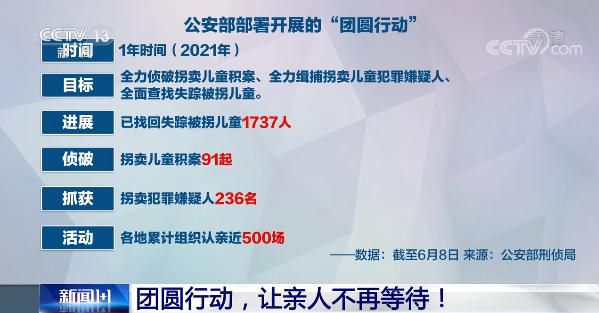

打击拐卖人口,帮助被拐失踪儿童回家,我们正在怎样做?还能怎么做?《新闻1+1》连线公安部刑侦局打拐办处长刘景杰、中国社会科学院大学社会学院少年儿童研究中心主任童小军,共同关注“团圆”行动,让亲人不再等待!

现在每年盗抢拐卖儿童案件降至20起左右

公安部刑侦局打拐办处长 刘景杰:自2009年以来,公安机关持续开展打拐专项行动,拐卖儿童犯罪得到有效遏制,现行的盗抢拐卖儿童案件年发案降至20起左右,且基本实现了快侦快破。

目前,“团圆”行动找回来的儿童绝大多数是在10多年前,甚至几十年前失踪被拐的,失散时间最长达58年。这其中既有拐卖儿童的案件,也有大量儿童走失失踪的事件。对于案件我们全力侦查调查,缉捕涉案嫌疑人。对于儿童走失失踪事件,我们也会顺线调查当年失踪的原因,力争破获一批隐案,找回更多的儿童。

警惕!我国儿童失踪事件中“离家出走”占比63%

公安部儿童失踪信息紧急发布平台“团圆”系统上线五年来,截至2021年5月15日共发布儿童走失信息4801条,我们注意到其中离家出走的有2998名,占比63%,怎么看这样的高比例?

中国社会科学院大学社会学院少年儿童研究中心主任 童小军:这个数字其实说明了我们整个社会也需要关注和重视家庭教育。我们很多孩子被拐、流浪和包括走上歧途,都是因为家庭教育或家庭管教不当造成的结果,另外也有网络交友不慎、家庭暴力等等原因。所以这其实又涉及到了我们整个国家未成年人保护制度的建设,包括社区家庭的教育等等方方面面的工作推进。